- 歌の中の地名を調べてもよくわからない

- 出雲の風景をもっとイメージしたい

- 旅行前に『愛しきわが出雲』の場所を把握しておきたい

歌を聴いて行ってみたいと思っても、実際にどこがどこなのか、よくわからないことってありますよね。

竹内まりやさんの『愛しきわが出雲』もそのひとつかもしれません。

この記事では、出雲を何度も旅している筆者が、出雲に住む人なら「あ、あそこね」とすぐにわかる風景を県外から訪れる方にも伝わるようまとめてみました。

読み進めるだけで、楽曲の世界がぐっと身近に感じられるはずです。

歌とともに出雲に思いをはせたいあなたにぴったりの記事です。

『愛しきわが出雲』誕生の背景

平成の大遷宮と竹内まりやさん

出雲大社では、平成20年(2008年)から平成31年(2019年)にかけて60年に一度の御修造 平成の大遷宮が斎行されました。

平成25年(2013年)5月には、御神体を仮殿から御本殿にお遷しする本殿遷座祭が執り行われています。

同じ年、伊勢神宮では20年に一度の式年遷宮が斎行され、両社とも大変なにぎわいを見せました。

この時期、出雲市から依頼を受けた出雲市大社町出身の竹内まりやさんが故郷への想いを綴った出雲市の愛唱歌が『愛しきわが出雲』です。

竹内まりやさんのご実家が出雲大社門前の竹野屋旅館であることはよく知られていますね。

『愛しきわが出雲』の歌詞

竹内まりやさんプロデュース『愛しきわが出雲』は、出雲市 総合政策部 縁結び定住課が運営するウェブサイト『大好き☆出雲!』で歌詞が公開されています。

【参考リンク】

大好き☆出雲!– 竹内まりやプロデュース『愛しきわが出雲』歌詞

歌詞には次の6つの場所(順不同)が登場します。

- 杵築の社

- 稲佐浜

- 宇迦山

- 斐伊川

- 築地の松

- 燈台

これらは一体どんな風景なのでしょうか。

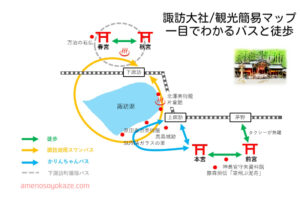

おそらくココだろうという場所をマップとともにご紹介します。

1. 杵築の社:神々が集う出雲大社

出雲大社は、大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)を祀る日本屈指の古社であり、国づくり・縁結びの神として知られています。

まさに「神話の里」です。

歌詞にある「杵築の社(きづきのやしろ)」は、出雲大社の明治初期までの旧称であり、この辺りの地名は現在も「杵築」が残っています。

旧暦10月には、全国の八百万(やおよろず)の神が出雲に集まるため、出雲では神在月(かみありづき)、他の土地では神さまがお留守になるので神無月(かんなづき)といわれます。

出雲大社では、この時期に以下の神事などが執り行われます。

- 神迎神事(かみむかえしんじ):神在祭の前夜(旧暦10月10日)、国譲り神話の舞台・稲佐の浜で神々をお迎えします。

- 神在祭(かみありさい):出雲大社で神々の会議「神議り(かみはかり)」が行われ、男女をはじめ様々な人々の「縁」も決められるといわれています。

- 神等去出祭(からさでさい):神議りが終わると、神々は万九千神社からそれぞれの国に還られます。

2. 稲佐の浜:国譲り神話の舞台

神在神事・神在祭で八百万の神を迎える「稲佐の浜」は、出雲大社から西へ徒歩15分ほどのところにあります。

浜には、陸続きの弁天島があり、沖御前(おきのごぜん)神社が鎮座しています。

なお、2025年6月28日には、この沖御前神社の60年ぶりの遷宮が斎行されました。

また、稲佐の浜第一駐車場から徒歩5分ほどのところには屏風岩(びょうぶいわ)があります。

国譲り神話では、武甕槌神(たけみかづちのかみ)がこの岩を背にして大国主大神と国譲りの話し合いをしたと伝えられています。

最近では、稲佐の浜の砂を出雲大社 素鵞社(そがのやしろ)に奉納し、新しい御砂をいただく民間信仰も人気となっています。

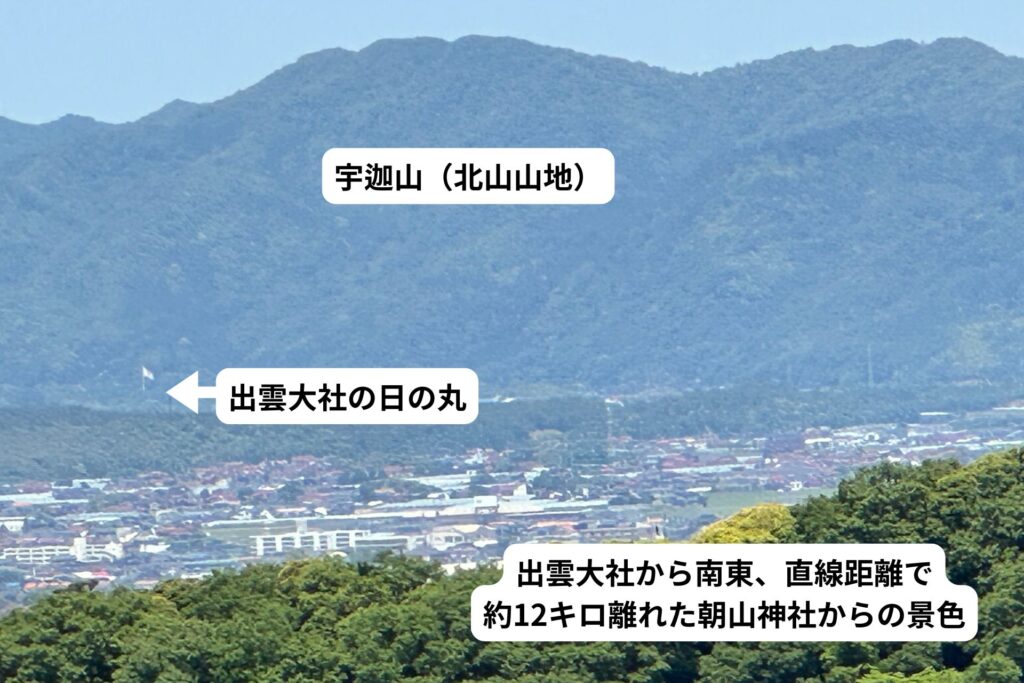

3. 宇迦山:出雲大社の背後に広がる山

「宇迦(うか)」とは穀物を意味する古語です。

地名に「宇迦山(うがやま)」は見当たりませんが、歌詞では出雲大社の背後に連なる標高400~500メートルの北山山地を指していると考えられます。

出雲大社の東隣 島根県立古代出雲歴史博物館より徒歩5分の みせん広場からは、北山山地の一部である弥山(みせん、標高506メートル)への登山口があります。

市民に親しまれている山が弥山なのかもしれませんね。

山頂からの景色がよく、日本海や出雲平野、遠く三瓶山(島根県大田市)などが望めます。

4. 斐伊川:たたら製鉄とヤマタノオロチ伝説

「斐伊川(ひいかわ)」は、出雲の自然と文化を育んできた母なる川です。

中国山地に源を発し、出雲平野を経て宍道湖へ注ぐこの川は、農業や生活用水を支える一方で、古代からの神話と密接に結びついています。

たたら製鉄

斐伊川は日本古来の製鉄法 たたら製鉄とも深い関係があります。

上流域の奥出雲の山々には砂鉄が豊富にあり、たたら場が発展しました。

出雲は日本有数の鉄の産地となり、その鉄は刀や農具、神具の材料として各地に運ばれました。

宮崎駿の『もののけ姫』のたたら場のモデルは奥出雲といわれています。

八岐大蛇伝説

『古事記』や『日本書紀』に記される八岐大蛇(やまたのおろち)退治の神話では斐伊川の上流域が舞台とされ、素盞鳴尊が八岐大蛇を退治し、櫛名田比売(くしなだひめ)を救ったといわれています。

この八岐大蛇は斐伊川であるという説があります。

たたら製鉄のために山を削り、大量の土砂を斐伊川に流したことで、下流域では人々の生活を脅かす暴れ川の一面を持っていたことを大蛇に例えたという説です。

実際の斐伊川は、広い川幅の中にいくつもの砂洲が見られ、川筋も曲がりくねっていて、大蛇説に納得させられます。

八雲立つ出雲:日本最古の和歌

歌詞にある「八雲立つ出雲」。

「八雲立つ」は多くの雲が立ちのぼる意味で、出雲(いづも)にかかる和歌の枕詞です。

『古事記』に出てくる、素盞鳴尊(すさのおのみこと)が詠んだとされる歌に出てきます。

八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を

やくもたつ いづもやへがき つまごみに やへがきつくる そのやへがきを

後に『古今和歌集』仮名序で、この歌をもって和歌は三十一文字(五七五七七)と決まったと書かれています。

そのため、この歌が日本最古の和歌といわれています。

この和歌の背景には、八岐大蛇を退治した素盞鳴尊が櫛名田比売を妻に迎え、ふたりで須賀(すが、現在の雲南市大東町)の地に来たという物語があります。

素盞鳴尊は「わが心は清々(すがすが)しい」と言って、この地に宮(須我神社)を造りました。

その時、美しい雲が立ち上っていた様子を詠んだのが「八雲立つ」の歌だったのです。

5. 築地松:出雲平野の屋敷林

穀倉地帯の出雲平野

出雲平野は、海岸に平行してのびる島根半島と、中国山地の間に形成された平野です。

主に斐伊川と神戸川が長年にわたって運んできた土砂によって作られています。

肥沃な宍道湖底土を客土として利用したこともあり、島根県有数の稲作地帯となっています。

緑の壁となる築地松

この辺りの屋敷の周囲には、太く堂々とそびえる黒松「築地松(ついじまつ)」が見られます。

これは、出雲地方特有の伝統的な屋敷林で、屋敷の北と西側に植えられ、いわば緑の壁です。

防風・防雪・防水といった実用的な役割に加え、美しい景観や暮らしの知恵としての価値を持っています。

出雲空港から北へ、出雲市平田町方面へ車を走らせると、築地松が点在しているのを見ることができます。

【参考リンク】

ついじまつ築地松景観保全対策推進協議会ウェブサイト

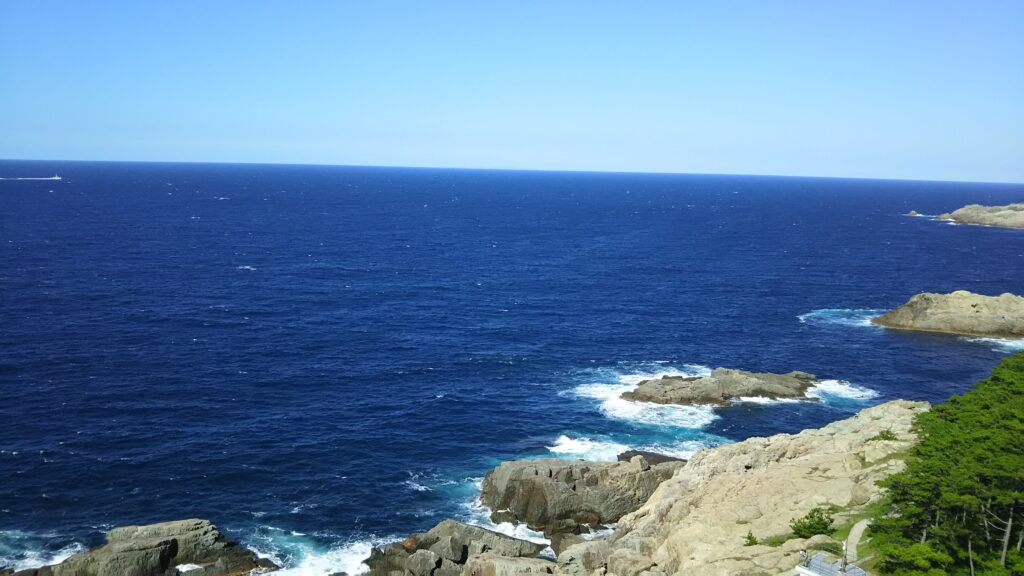

6. 燈台:日が沈む地の日御碕灯台

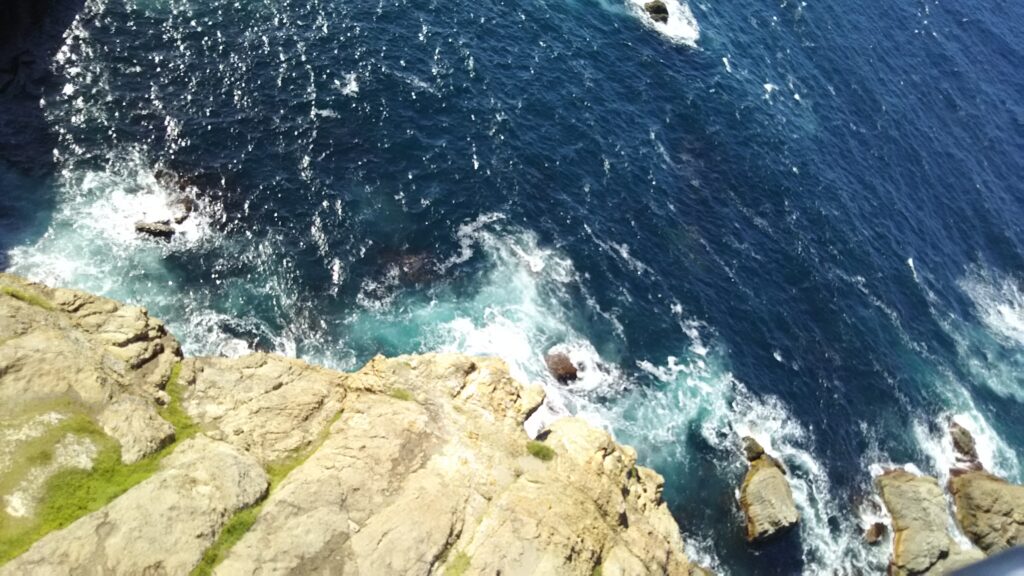

出雲大社から車で15分ほどの日御碕(ひのみさき)地区は、大山隠岐国立公園の一部を構成する風光明媚な場所です。

夏は日本海の青い海と空が清々しく、冬は荒れた白波と雪に冬の厳しさを感じる景色です。

日御碕灯台

島根半島の西端に立つ「日御碕灯台」は1903年(明治36年)に完成しました。

この白亜の灯台は、石造灯台として日本一の高さ(地上から灯塔の頂部まで43.65m)を誇り、日本の灯台50選にも選ばれています。

螺旋階段を登り切った灯台の展望台からは、日本海の大パノラマが広がり、晴れた日には水平線の彼方まで見渡せます。

冬の荒波や夕焼けに染まる空と海は、訪れる人々に圧倒的な自然美を感じさせてくれます。

近くには日御碕神社、経島

日御碕灯台から徒歩10分くらいのところに、日御碕神社(ひのみさきじんじゃ)が鎮座しています。

『古事記』『日本書紀』では出雲は「日が沈む地」とされ、黄泉国(よみのくに)と地上をつなぐ地ともとらえられていました。

このことから、日御碕神社は日本の夜を守る神社と伝えられています。

経島(ふみしま)は、日御碕神社の元ともいうべき島で、ウミネコの繁殖地として国の天然記念物に指定されています。

歌の風景を巡った感想

『愛しきわが出雲』の歌詞を追って実際の土地を巡ると、歌詞のひとつひとつが持つストーリーが心に深く染み込んできます。

キラキラ輝く稲佐の浜の波音、静かに流れゆく斐伊川、岸壁にそびえ立つ白亜の灯台、思わず「おお!」と言葉に出てしまう出雲大社。

出雲の神話や人々の暮らし、自然が肌で感じられ、「いや~本当、この歌はすごい。出雲がギュッと詰まっている。ぜひ、この歌と一緒に行ってみて!」と思いました。

あなたにとっても出雲がちょっぴり故郷になるかもしれませんね。

まとめ:「愛しきわが出雲」で巡る出雲の風景

この記事は、竹内まりやさんが故郷・出雲への想いを込めてプロデュースした楽曲『愛しきわが出雲』の歌詞に登場する地名を通して、出雲の地に息づく神話や自然、文化的な歴史と景観の美しさを紐解き、その魅力を分かりやすく紹介したものです。

- 『愛しきわが出雲』は出雲大社の平成の大遷宮を機に作られた竹内まりやさんプロデュースの楽曲である

- 歌詞には出雲の象徴的な風景や地名が登場する

- 出雲大社は「杵築の社」とも呼ばれ、縁結びの聖地として知られる

- 稲佐の浜では神迎神事が行われ、神話の舞台でもある

- 宇迦山は出雲大社の背後に広がる北山山地を指すとされる

- 斐伊川は神話とたたら製鉄に関わる出雲平野の母なる川である

- 築地松は出雲平野の屋敷を守る伝統的な防風林である

- 日御碕灯台は日本一高い石造灯台で、絶景が楽しめる

- 出雲の自然と神話が織りなす景観が、歌詞と深くつながっている

出雲を訪れたことがない人にも、土地の空気感や歴史を感じていただけたのではないでしょうか。

旅の前に読むガイドとしても、出雲の魅力を再発見するきっかけとしても役立てていただければ幸いです。